Version longue de mon intervention aux (f)estives 2021 de la décroissance dont le thème général était nos relations avec la nature. J’essaie de montrer comment une responsabilité envers la nature n’est absolument pas incompatible avec une défense humaniste de la décroissance.

Il faut de temps en temps assumer que la décroissance soit une philosophie politique. Cela veut dire que la décroissance doit assumer une dimension spirituelle – une spiritualité non pas fondée sur l’inspiration mais sur la raison. Cette dimension est-elle suffisante pour tirer la décroissance hors du danger d’une pente paresseuse – anti-intellectuelle et impolitique – qui se contente d’avoir pour seul horizon le contrepied de ce à quoi on s’oppose 1 ?

La décroissance est une philosophie politique. Et il y a d’autres philosophies politiques que la décroissance. La décroissance n’est pas qu’une philosophie politique.

Bon d’accord, mais alors quel est l’intérêt de la philosophie pour la décroissance ?

D’une façon générale, la philosophie – et a/ cela vaut autant dans sa dimension scolaire que dans sa dimension mondaine (quand elle est « pour tout le monde »), et b/ cela vaut autant quand elle est « discours » que quand elle est « manière de vivre » – est la capacité à simplifier les questions. Et c’est encore mieux – mais c’est beaucoup plus rare – si la philosophie est aussi capable de simplifier aussi des réponses complexes.

Alors je commence par ma conclusion : ce n’est pas parce que les fins de la nature sont objectivement impénétrables qu’en tant qu’être humains nous ne devons pas prendre la responsabilité politique de la conserver, de la protéger, de l’entretenir.

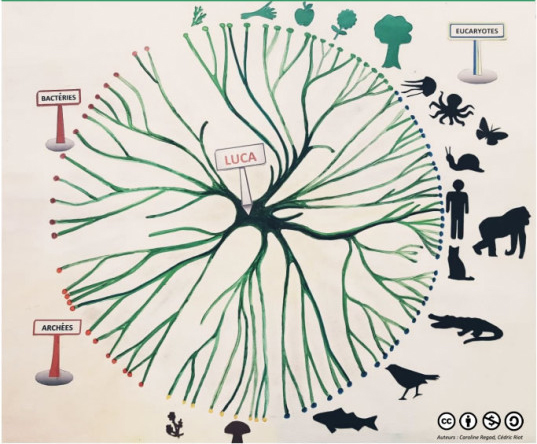

La nature n’a pas d’autre finalité que d’être parce qu’elle est : elle est là, elle existe. Et les êtres humains ne peuvent exister qu’à condition que la nature continue d’exister. La réciproque n’est pas vraie. La finalité de la vie humaine, en tant que vie sociale, est de garantir la continuation de cette condition comme objectif politique.

Est-ce en tant qu’être humains ou en tant qu’être vivants ? Voilà quelle est peut-être la question de départ…

La responsabilité de la poursuite la responsabilité

C’est le philosophe Hans Jonas qui publie en 1979 l’un des quelques livres qui fournissent un fondement philosophique à l’écologie : c’est Le Principe responsabilité (Das Prinzip Verantwortung).

Chacun connaît peu ou prou en quoi consiste ce Principe responsabilité : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre. »

Ce Principe s’oppose à ce que le philosophe Kant (1724-1804) avait dégagé 2 siècles plus tôt comme fondement (Grundlegung) commun à toutes les morales qui se reconnaissaient dans la Règle d’or 2. A savoir que ce qui faisait qu’une action était morale, ce n’était pas ses conséquences mais son intention. La pureté morale de l’intention – son désintéressement matériel – constituait la pureté morale de l’action.

Pour Hans Jonas, cette pureté était caractéristique d’un monde dans lequel aucune action humaine ne pouvait le menacer et qui pouvait se permettre de proclamer : Fiat justitia, et pereat mundus ; que justice soit, le monde dût-il disparaître.

Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. A cause de la technique et de son potentiel apocalyptique.

Il faut ajouter qu’une morale de l’intention est strictement individuelle alors que l’éthique de la responsabilité concerne explicitement une obligation des générations actuelles vis-à-vis des générations futures. Ce dernier point est important car il permet de signaler toute l’incongruité d’évoquer – comme on l’entend si souvent en ces temps de pandémie – une responsabilité qui serait restreinte à la seule individualité. Bien sûr c’est un individu qui porte la responsabilité (comment pourrait-il en être autrement ?) mais toute responsabilité engage au-delà de la seule individualité… La responsabilité est une obligation non pas pour soi mais pour les autres.

Toute la difficulté philosophique pour Hans Jonas est précisément de fonder la responsabilité comme une extension de soi aux autres, du présent au futur, de ce qui est à ce qui doit être.

Le Principe responsabilité consiste à exiger que ce qui doit être, c’est que ce qui est continue à être.

« La possibilité qu’il y ait de la responsabilité, est la responsabilité qui a la priorité absolue » (page 143). Dans le domaine de la responsabilité, ce qui existe n’existe que pour exister et la responsabilité consiste à rendre toujours possible cette existence.

Quels sont les êtres qui font l’objet de la responsabilité ?

Il s’agit alors de trouver quel est l’objet vers lequel va se diriger une telle responsabilité. Ce ne peut être qu’un être qui n’existe que pour exister, c’est-à-dire un être dont l’existence est organisée de telle manière que son existence se continue. Quand ce n’est pas le cas, c’est que l’existence de cet objet est déterminée intégralement par une cause, et que cette existence n’est que l’effet déterminé d’une cause. Quand responsabilité il y a, elle ne porte pas – par exemple dans le cas d’un meurtre par jet d’objet – sur les lois de la balistique mais sur celui dont l’intention a été le meurtre.

Pas de responsabilité pour ce qui n’est qu’effet déterminé par une cause.

Si l’on admet que les objets artificiels sont créés pour leur utilité (on met de côté pour le moment ces artefacts « inutiles » que sont les œuvres d’art) alors on voit que ce ne sont pas eux qui seraient primordialement les objets de notre responsabilité. Restent les objets naturels. Peut-on dire qu’une pierre existe pour continuer à exister ? Peut-on dire qu’un être vivant – végétal ou animal – a un « comportement » que nous les êtres humains nous pouvons interpréter comme une « activité », celle de continuer à exister (au moins comme espèce) ?

D’autant que l’objet de cette responsabilité porte sur ce dont la continuité de son existence est menacée, par nous les êtres humains.

Le but de la responsabilité n’est donc que de préserver les conditions de continuité des êtres qui n’existent que pour continuer à exister ; quels sont ces êtres ? Ce sont les êtres vivants.

Un être vivant est un être qui a un métabolisme ; et un métabolisme est une activité qui a une finalité : celle de maintenir son identité. Ni la particule ni le marteau ne sont des vivants : ils n’ont rien à faire pour continuer à exister. « Comment un objet ordinaire de la science physique – un proton, une molécule, une pierre, une planète – fait-il pour durer ? Eh bien, simplement parce qu’il est là » 3. Au contraire, si un vivant n’a plus d’activité à accomplir pour exister, s’il reste identique à lui-même au cours du temps, c’est qu’il est… mort.

Ce sont donc les vivants qui nous semblent ainsi être les « objets » de notre responsabilité. Comment le savons-nous ? Peut-être parce que nous le sentons, et que nous le sentons en tant qu’êtres vivants. Nous sommes aussi des êtres physico-matériels et nous ne sentons pas particulièrement une telle finalité chez les être strictement physico-matériels.

C’est donc en tant qu’être vivant que l’homme aura une responsabilité pour les autres êtres vivants.

« Tout être vivant est sa propre fin qui n’a pas besoin d’une autre justification, et de ce point de vue l’homme n’a aucun avantage sur d’autres vivants – si ce n’est que lui seul peut également avoir une responsabilité pour eux aussi, autrement dit celle de garder leur fin propre » (page 140).

*

Nous venons là d’examiner quelle relation il peut exister entre la responsabilité et la finalité : la responsabilité est une obligation vis-à-vis des êtres à qui nous reconnaissons qu’ils n’ont pour finalité que de mener leur existence, et qui sont les être vivants. La responsabilité est l’une de nos relations à la nature.

Il nous faut voir maintenant en quoi cette responsabilité peut renouveler l’exigence humaniste tout en accordant sans difficulté à chaque individu vivant particulier un projet de vie.

*

Que faut-il entendre par « finalité » ? Que veut dire Hans Jonas quand il affirme que tout être vivant est sa propre finalité ?

Au sens le plus courant, nous formulons la finalité quand nous utilisons un « pour ». Un marteau est utile pour enfoncer un clou, telle est sa finalité. Autrement dit la finalité fournit une réponse à la question « pourquoi ? ». Les réponses s’appellent un « but », un « sens », une « finalité », un « objectif »…

Dans le cas du marteau, nous voyons bien que sa finalité est extérieure à son existence : il a été fabriqué pour enfoncer des clous et non pas pour continuer à exister. Hans Jonas écrit : « le siège de la fin » (page 81) n’est pas dans le marteau. Les choses inanimées n’ont pas de fins propres.

Des questions philosophiques simples

C’est donc avec cette question de la finalité que nous voulons interroger la nature ; ou plus exactement que nous nous posons « devant » la nature.

D’ailleurs la plupart des questions simples que nous nous posons devant elle ont rapport à la finalité :

- Pourquoi faudrait-il préserver, sauvegarder ou piloter la nature ?

- Pourquoi faudrait-il intervenir dans certains cas ? Pourquoi lutter contre les violences faites aux animaux dans les abattoirs et ne pas empêcher le loup d’égorger l’agneau ? Pourquoi empêcher l’homme d’être un loup pour le loup ?

- Pourquoi protéger les éléphants alors même qu’ils peuvent détruire les cultures vivrières de peuples autochtones ?

- Qui a l’arrogance de croire que la nature a besoin de nous ? N’est-il pas hautement probable que l’humanité aura depuis bien longtemps disparu quand la nature produira encore et toujours de nouvelles formes du vivant ?

- Y-a-t-il une façon digne de vivre avec les animaux même en les élevant ?

- Peut-on prétendre vivre avec les gens si on n’est pas capables de vivre avec les animaux ?

Toutes ces questions sont des questions du sens. Elles convergent toutes vers la question préoccupante par excellence : qu’est-ce qu’une vie bonne en compagnie des autres, des autres humains, des autres vivants non-humains, des autres vivants 4 ?

En tant que décroissants, la question que nous nous posons est la suivante : quel sens pourrait avoir une vie bonne dans un monde de la croissance qui réduit la nature à un stock de moyens mis à disposition ?

Quelle place pour le vivant – humain et non-humain – dans un tel monde ?

Le vivant est le fardeau des explications mécanistes

Ne croyons surtout pas que le monde de la croissance serait le monde de l’absence de sens et qu’a contrario la décroissance marquerait la voie vers un retour du sens.

Certes, « avant » le monde de la croissance la question du sens était du domaine de la religion qui fournissait triplement du sens : à notre vie individuelle (une destinée), à la société (un « ordre »), à la création (la voie de la rédemption).

Mais le monde de la croissance est le monde de « la sortie de la religion » (Marcel Gauchet). D’où le rôle de la fable du Progrès pour proposer une orientation à l’Occident ; les trois qualités divines de l’omniscience (savoir), de l’omnipotence (pouvoir) et de l’infinie bonté (vouloir) seront parfaitement remplacées et comblées par les promesses de la Science, de la Technique et de la Démocratie.

C’est ainsi que les hommes modernes se sont pensés « comme maîtres et possesseurs de la nature ».

Ce programme de maîtrise de la nature au nom du Progrès s’est accompli par la réduction des 4 types d’explication à une seule.

Là où Aristote avait su distinguer 4 types de cause (matérielle, formelle, motrice et finale : le marbre, la forme, le sculpteur, la statue finie), les Modernes n’ont gardé que la cause motrice sous le nom de cause efficiente.

Cette cause efficiente, c’est celle qui est efficace et qui produit des effets. C’est elle qui permet de passer de la question « pourquoi ? » à la question « comment ? ». C’est elle surtout qui permet de voir dans la nature une gigantesque machine (Quand Dieu est conservé, il n’en est plus que le « Grand Horloger »).

Là où les temps d’avant cherchaient des analogies entre microcosme et macrocosme, les temps modernes y voient une seule et universelle rationalité à l’œuvre : la raison est le propre de l’homme et la raison gouverne les lois de la nature. Voici les principes de ce déterminisme rationaliste qui ramène tout « événement » à un « phénomène » :

- Nihil est sine causa, sine ratione : tout phénomène a une cause (efficiente).

- Les mêmes causes produisent les mêmes effets.

*

Et c’est là que le vivant vient perturber cette belle mécanique moderne.

C’est que le vivant ne peut pas se réduire à une simple organisation mécanique des causes et des effets : et cela vaut autant pour les interdépendances internes que pour les interdépendances externes, autant pour chaque « organisme » qu’est chaque vivant que pour les écosystèmes.

Olivier Rey évoque ainsi la place du vivant dans la science moderne comme un « fardeau » et une « plaie » 5 : « les explications mécanistes pour le vivant c’est la plaie » car le vivant ne peut pas y être réduit.

« Nous soupçonnons que, pour faire des mathématiques, il nous suffirait d’être des anges, mais pour faire de la biologie, même avec l’intelligence, nous avons besoin parfois de nous sentir bêtes », écrivait Georges Canguilhem dans La connaissance de la vie (1952, 2003), page16.

Pourquoi ? Parce que celui qui ne saurait pas ce que c’est que voir ne pourrait jamais à l’aide des seules explications mécanistes de l’organe de la vue – l’œil – en découvrir la fonction. Dans chaque vivant, la fonction excède l’organe ; la finalité excède la causalité (efficiente).

Cela veut dire qu’aucune explication strictement objective ne pourra jamais rendre compte de ce que c’est qu’être (un) vivant. Cela ne veut pas dire que l’explication mécaniste n’a pas son utilité, cela veut juste dire que la finalité du vivant dépasse son utilité. Et cela est aussi vrai pour les écosystèmes dont l’organisation interne tient à un « jeu des possibles » (François Jacob), à un étagement de « paliers d’intégration » (Jacques Ruffié), entre « hasard et nécessité » (Jacques Monod), entre sélection naturelle (Ch. Darwin) et entraide (P. Kropotkine)…

Restons sur cette dernière remarque qui portait sur les finalités des écosystèmes. Dans un écosystème – c’est-à-dire un système de relations entre des vivants sur un territoire situé – tout semble organisé pour que l’écosystème puisse se perpétuer. Il y a donc bien une finalité écosystémique mais elle est « interne » et non pas « externe » : la finalité de l’existence de tel écosystème est impénétrable mais à l’intérieur de chaque écosystème la finalité de chaque partie semble bien coordonnée en vue de la persistance du tout.

Plus clairement : il n’y a aucune raison transcendante pour « préférer » tel écosystème à tel autre, l’écosystème rhodanien à l’écosystème méditerranéen, et l’un ne vaut pas plus que l’autre. Mais à l’intérieur de ces écosystèmes des espèces invasives 6 peuvent venir mettre en danger les équilibres écosystémiques et il peut y avoir de « bonnes raisons » écologiques de les combattre.

On voit ainsi qu’il n’y a guère de réticences – même dans la science moderne – à reconnaître une finalité (interne) du vivant mais à l’échelle écosystémique. Seulement cette reconnaissance est minimale et ne porte que sur la causalité finale la plus pauvre : celle de la coordination des parties à fin d’organisation du tout. L’imbrication des écosystèmes dans un grand tout – la nature, ou le vivant – aboutit de toute façon à une impasse téléologique : la nature, ou le vivant, sont là et ils n’ont d’autre finalité que d’être là, et donc de continuer à être là.

Quittons alors cette généralité écosystémique et descendons au niveau des individus vivants ; où nous rencontrons deux grandes difficultés :

- La première est de savoir à quel niveau il y a individu ; car un « individu » vivant est lui-même une totalité écosystémique composée d’individus : on peut penser bien entendu à l’arbre mais aussi à notre propre corps (des milliards de cellules, des milliards de bactéries dans nos différents microbiotes).

- La seconde est d’oser poser la question de la finalité, du sens de la vie, pour chaque individu vivant.

Toute vie est projet d’autoconserver sa vie

Pouvons-nous reconnaître à la vie de tout être vivant une finalité ?

Une réponse positive ne va-t-elle pas impliquer d’accorder de l’intention et de la conscience à tout être vivant ?

Il ne s’agit pas d’attribuer le même niveau de conscience à tous les vivants et il faut donc commencer à la fois par défendre un principe de gradation continue et de reprendre le concept de « palier d’intégration » (Jacques Ruffié). La vie d’un tout vivant ne peut pas se réduire à la composition des parties vivantes qui le composent.

Mais même si le « projet de vie » d’une cellule n’est pas de même degré que le projet de vie d’un être humain, ce n’est pas une raison pour la priver par nature d’un tel projet de vie.

Les pistes conceptuelles pour défendre une telle extension du domaine du projet de vie à tous les vivants sont nombreuses :

- La distinction aristotélicienne entre âme végétative, âme sensitive et âme intellective peut être reprise, et affinée.

- Au niveau de l’âme intellective, on pourrait relativiser déjà ce que l’on entend par conscience. D’abord en distinguant entre conscience réfléchie et conscience spontanée. Mais surtout en intégrant les expériences de Benjamin Libet : des événements cérébraux non-conscients précèdent la conscience d’avoir pris une décision. L’importance de ces résultats ne tient pas à l’élimination de la notion d’intention (et donc de finalité) mais tout au contraire à son extension. Une intention ne nécessite pas sa réflexion : c’est pourquoi mon chat peut venir intentionnellement vers moi – consciemment – sans que pour autant il se représente qu’il est en train d’aller vers moi.

- Au niveau de l’âme sensitive, il faut se référer à la notion de « sentience » et à la distinction entre sentient et non-sentient 7. Nous n’accordons pas de sentience aux êtres vivants dépourvus de système nerveux central (les plantes, les champignons, les protistes, les bactéries et les archaebactéries…).

- Au niveau de l’âme végétative, il faut éviter le risque (moral) d’égaliser toutes les formes de vie : c’est ce que dénonce très bien Florence Burgat. Pour compatir avec l’arbre ou avec la tomate, il faudrait que les végétaux soient dotés de la capacité de « souffrir ». Le plus intéressant dans sa critique 8 est de montrer que ceux qui nient la différence radicale entre la vie végétale et la vie animale ne peuvent le faire que par un excès d’anthropomorphisme 9 ou par un excès de réductionnisme (du mental au neuronal).

L’extension du domaine de la finalité – sous la forme d’un projet individuel de vie accordé à tout être vivant – n’est donc pas un projet d’égalisation de toutes les formes de vie mais un projet d’extension de la responsabilité à tous les vivants, au « vivant » (Baptiste Morizot).

Et pour cela il ne faut pas hausser son regard vers les formes de vie les plus ressemblantes aux nôtres – quitte à accorder des « préférences faibles » à beaucoup de vivants, voire même des « préférences fortes » mais transitives pour les animaux domestiqués et pour l’animal sauvage, des préférences fortes non réflexives mais situées – mais tout au contraire vers les formes les plus simples de la vie.

Car ce qui vaudra pour ces formes vaudra a fortiori pour tous les vivants. D’où l’audace de nommer « projet de vie » toute activité d’un être pour autoconserver son identité au sein d’un milieu extérieur avec lequel il y a des échanges et des interdépendances : or c’est là la définition minimale de l’être vivant.

C’est ce maintien de la finalité du vivant qui est l’objet de la responsabilité.

La responsabilité est à la mesure des être humains

Reste un dernier point à convoquer : c’est que cette responsabilité pour le vivant en tant que tel, pour la nature en tant que telle, est le propre des êtres humains.

N’est-ce pas retomber dans cet anthropocentrisme avec son cortège de dualismes et d’analogies qui a fait le lit de l’exploitation animale et de celle des « ressources » naturelles ?

Un être humain peut faire tous les efforts d’imagination qu’il veut pour se décentrer, il n’en restera pas moins un être humain.

On peut arriver à imaginer une « manière d’être » loup mais pas « être » loup. Plus difficile encore d’imaginer une manière d’être chauve-souris (nous ne sentons pas par écolocalisation) ou de percevoir comme un calmar 10…

Autrement dit, il faut assumer un irréductible anthropomorphisme : même celui qui veut abandonner tout point de vue humain ne le fera que d’un point de vue… humain. Je peux donc avoir un point de vue humain sur ce que ce serait d’avoir un point de vue non-humain mais cela restera un point de vue humain sur le non-humain.

L’effort légitime pour débusquer tous les biais dus à une perspective anthropocentrique ne permet pas de se dégager de toute perspective anthropomorphique11.

C’est ce que formule maladroitement André Gorz : « [J]e n’aime pas Gaïa. Je suis en effet sciemment anthropocentrique dans la mesure où, à mon sens, seuls les êtres humains sont capables de poursuivre intentionnellement des fins qu’ils définissent eux-mêmes, y compris celle de sauver la biosphère des conséquences de leurs propres actions. » (« Parcours intellectuel », entretien avec Andrea Levy, 7 janvier 1998) 12 .

C’est ce que formule plus habilement Hans Jonas en sachant ne pas confondre anthropocentrisme et anthropomorphisme : « Je ne dirai qu’une seule chose : [la position épistémologique de mes réflexions] confesse le délit tant décrié d’anthropomorphisme… En un sens bien compris, l’homme est-il effectivement la mesure de toutes choses – non certes par la législation de sa raison, mais à travers le paradigme de sa totalité psychophysique, qui représente le maximum d’accomplissement ontologique concret connu de nous. En descendant de ce sommet, les classes de l’être devraient se déterminer de façon privative, par soustractions progressives jusqu’à un minimum de matière élémentaire pure, c’est-à-dire comme un toujours moins… Le déterminisme de la matière inanimée serait une liberté en sommeil, non encore éveillée » 13.

Est donc ainsi affirmée une continuité évolutive qui voit dans toute autoconservation une potentialité d’autonomie (et même de liberté) : c’est ce qui fait que d’un bout à l’autre de l’évolution, le vivant a pour finalité sa continuation.

C’est cette continuation dont les êtres humains doivent assumer la responsabilité.

Pourquoi donc sauver telle espèce ? Non pas parce que son existence aurait une « utilité » mais parce que, en tant qu’espèce vivante, il est de son essence de continuer à exister comme nous pouvons l’observer, et le sentir, pour chaque manifestation du vivant.

Pourquoi donc protéger la nature ? Parce que la nature est l’écosystème des vivants interdépendants dont nous faisons partie, comme nous le savons et le sentons.

Nous n’avons donc pas besoin d’inventer on ne sait quelle finalité extérieure à la nature (ce qui serait un intelligent design) pour s’en sentir responsable, nous n’avons pas besoin de prétendre en être les sauveurs ou les protecteurs, nous avons juste à prendre pour objectif de prendre la responsabilité d’en assumer la poursuite.

Nous ne le faisons pas pour la nature, nous le faisons pour notre humanité. Voilà aussi pourquoi nous sommes plus inquiets des menaces sociocidaires que notre responsabilité écologique fait peser sur l’humanité que sur des menaces écocidaires que l’évolution libre du vivant saura de toutes façons surmonter. Pour aller vers où ? On ne le sait pas, parce que les fins de la nature sont impénétrables.

_____________________Les notes et références

- Le projet dans ce cas se contente d’être l’anti du rejet ; ce court-circuit facile du rejet au projet implique l’oubli du trajet ; or c’est ce trajet qui est la décroissance.[↩]

- « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ».[↩]

- Hans Jonas, Évolution et liberté , Payot&Rivages (2000), page 133.[↩]

- Les humains se posent même la question de vivre avec les non-vivants, en particulier les humains non-vivants, aussi bien les générations futures que les générations passées. Nous vivons avec les ancêtres parce que nous nous en souvenons et que nous les commémorons pour que les générations suivantes ne les oublient pas.[↩]

- https://frontpopulaire.fr/o/MagazineArticle/ma5478/le-vivant-fardeau-de-la-science-moderne[↩]

- Écrevisse américaine, frelon asiatique, crapaud-buffle, poisson-lion, ragondin…[↩]

- https://www.animal-ethics.org/la-sentience/qu-est-ce-que-la-sentience/[↩]

- Lire son ITW dans Virages n°6 de l’été 2020.[↩]

- Accorder une « vie secrète » aux arbres comme le fait Peter Wohlleben suppose de valider ce « mythe de l’intériorité » pour les êtres conscients, le mythe du « vrai moi » profond.[↩]

- https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/aux-frontieres-du-cerveau/limage-de-la-semaine-lintelligence-des-cephalopodes[↩]

- L’anthropocentrisme évalue toute chose relativement à l’être humain et à sa valeur centrale, sinon absolue ; par anthropomorphisme, j’entends non pas l’attribution à des non-humains des caractéristiques humaines mais la reconnaissance que toute évaluation sera effectuée par un humain.[↩]

- Pour une compréhension plus fine de ce que Gorz a dit de la nature : http://www.fondationecolo.org/blog/LA-NATURE-DANS-L-ECOLOGIE-POLITIQUE-D-ANDRE-GORZ.[↩]

- Hans Jonas, Evolution et liberté, pages31- 32 (1992).[↩]

« Cela veut dire qu’aucune explication strictement objective ne pourra jamais rendre compte de ce que c’est qu’être (un) vivant. »

D’autant qu’il est précisé dans la suite du texte :

« Je peux donc avoir un point de vue humain sur ce que ce serait d’avoir un point de vue non-humain mais cela restera un point de vue humain sur le non-humain. »

La notion d ‘ « explication strictement objective » pourrait être avantageusement remplacée par celle d’ « explication en toute subjectivité consciente »

« Cela ne veut pas dire que l’explication mécaniste n’a pas son utilité, cela veut juste dire que la finalité du vivant dépasse son utilité. Et cela est aussi vrai pour les écosystèmes dont l’organisation interne tient à un « jeu des possibles » (François Jacob), entre « hasard et nécessité » (Jacques Monod), entre sélection naturelle (Darwin?) et entraide (Kropotkine?) … »

Une phrase essentielle dans ce texte qui mérite de bien préciser les fondements théoriques sur lesquels elle s’appuie.