Dès que la politique s’engage et qu’il ne s’agit plus de décrire le monde tel qu’il est mais de commencer à penser un autre monde, à moins de rester dans les plus folles imaginations ou d’avoir réussi à abandonner toute exigence de réalisme, se posent les questions du chemin et du bout du chemin :

Dès que la politique s’engage et qu’il ne s’agit plus de décrire le monde tel qu’il est mais de commencer à penser un autre monde, à moins de rester dans les plus folles imaginations ou d’avoir réussi à abandonner toute exigence de réalisme, se posent les questions du chemin et du bout du chemin :

- par quels moyens atteindre un but ?

- ou bien : quelle est donc la fin qui puisse justifier de tels moyens ?

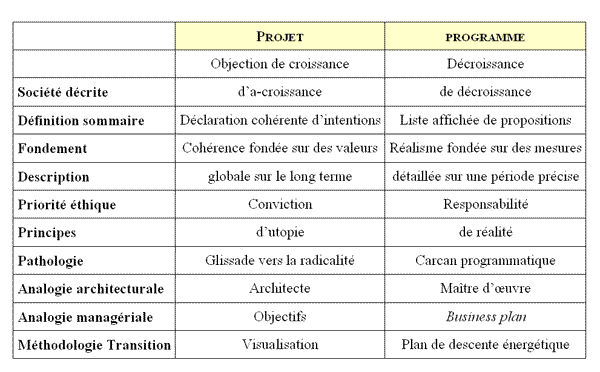

C’est là que l’interrogation vient buter sur un de ces couples de notions que tout le monde est prêt à opposer, mais pas toujours de la même façon et sitôt la confusion s’installe : le projet et le programme.

Les deux termes, l’un qui vient du grec, l’autre du latin, sont effectivement proches car tous deux ils désignent une description d’un réel à venir. Mais en même temps il y a des usages qui doivent permettre de proposer une distinction qui échappe à l’arbitraire de la convention.

Quand je demande à quelqu’un de me parler de « ses projets », ce n’est pas exactement la même chose que si je lui demande « son programme ». Quant à ceux-là, je m’attends à ce qu’il me parle de sa vie. Quant au programme, ce sera plutôt celui de la journée, voire de la soirée. De même, quand je vais au concert, si je lis le « programme », il ne portera que sur les 2 heures à venir ; mais rien n’empêche l’organisateur d’ajouter quelques précisions sur le « projet » de sa saison de programmation.

Voilà donc une première différence simple, usuelle pour séparer le « projet » et le « programme » : à chacun son terme. Un programme à long terme, c’est un projet ; et un projet à court terme, c’est un programme.

Et en politique ? Au Parlement, une « loi de programmation » fixe d’emblée son cadre temporel alors qu’une loi, pour qui on dépose un « projet de loi », de par sa généralité, ne devrait jamais être de circonstances, aussi turbulente que puisse être la « vie du droit ».

Quelle différence au sein des formations politiques ? Un « projet » est plutôt un « projet de société » alors qu’un « programme » est un « programme de gouvernement ».

Voilà qui est clair : le « programme » détaille les mesures qui seront prises quand les « programmateurs » seront au pouvoir. Quant au « projet », rempli de promesses électorales, sa mise en application renverra au dur choc avec le principe de réalité. Quand le programme est du côté du « pouvoir », le projet est du côté du « vouloir ». Un projet est un « récit » ; un programme est une « liste ».

Mais alors qu’est-ce que les décroissants ont à faire de distinguer entre « programme » et « projet » puisqu’ils ne doivent pas se cacher qu’ils ne sont pas prêts d’accéder au pouvoir ; pouvoir en lequel, de toutes façons, ils voient plus une source de méprises que d’espoirs.

L’intérêt commence dès que l’on définit avec précision la différence entre « décroissance » et « objection de croissance » : la décroissance désigne la période de transition qui fera passer de la société actuelle – qui est une « société de croissance » – à une société d’a-croissance, celle qui donnera sens à faire « objection à la croissance ».

Etre un « objecteur de croissance », c’est d’emblée se « projeter » dans le monde où la croissance économique n’imposera plus sa dictature sociale. Etre un « décroissant », c’est se demander comment aujourd’hui, sans illusion, sans attendre, commencer un « autre monde ». Dès qu’ils comprennent qu’un « programme de transition » est un pléonasme, les décroissants ne peuvent plus se contenter de rêver un projet mais ils doivent aussi imaginer un programme.

La décroissance économique est bien stricto sensu une décroissance d’une activité économique seulement calculée en termes de PIB. Qu’il doive y avoir d’autres indicateurs de richesse : cela ne fait aucun doute. Mais gardons précieusement l’indicateur du PIB quand il va s’agir de mesurer la décroissance économique.

C’est ainsi qu’aujourd’hui la tâche de l’objection de croissance est de manifester ses convictions : c’est le « travail du projet ». Quant aux décroissants, c’est dans des propositions programmatiques qu’ils doivent prendre leurs responsabilités 1.

Un mouvement politique de la décroissance se trouve donc face à une double tâche :

- Effectuer un travail de projet en vue de produire un « Manifeste de l’objection de croissance ».

- Assumer une liste de propositions programmatiques aujourd’hui immédiatement réalisables au nom d’un droit souverain à l’expérimentation sociale. Ce qui permettrait d’échapper au double écueil du « y’a qu’à » et du « faut qu’on », l’écueil de la prescription prophétique, et à celui des « anti » (OGM, nucléaire, capitalisme, libéralisme, productivisme), l’écueil d’être toujours seulement dans le contre.

Finissons en se rappelant tout ce qu’une opposition trop nette entre projet et programme aurait de fictif et surtout de dangereux.

Car on peut souhaiter que tout projet ouvre un « horizon d’attente » comme tout programme doit se fonder sur un « espace d’expériences » 2 : or, tout oubli d’une articulation entre les deux ne ferait que creuser une brèche entre le passé et le futur : en affaiblissant ainsi toute « puissance du présent ».

Sans dimension de projet, un programme n’a plus d’âme. Sans propositions programmatiques, un projet n’est plus qu’un « doux rêve ».

L’un des intérêts de la méthodologie de la Transition est de nous montrer dans quel sens l’articulation doit se faire entre projet et programme : c’est pour réaliser un projet qu’il faut idéaliser un programme.

Cela signifie que compiler quelques chantiers de la décroissance (gratuité, ralentissement…) n’a pas grand sens : soit celui du plus petit dénominateur commun, soit quelques concessions aux uns et aux autres. Tant que des discussions de fond, en toute radicalité définie comme cohérence plutôt que comme posture de l’intransigeance, n’auront pas dégagé la trame démocratique d’un « Récit commun », toute proposition programmatique courra le risque de ne pouvoir exister que dans le « quant-à-soi ». C’est seulement à partir d’une utopie visionnaire et racontée que peuvent venir – à rebours – s’inscrire les étapes qui, de proche en proche, permettent de convertir un Dire (le futur) en un Faire (au présent).

Et c’est ainsi que l’imaginaire se décolonise : sans attendre. C’est ainsi surtout qu’un essaimage de nos uto-pistes et de nos « espériences » peut trouver sens : en sortant du cercle toujours restreint de ceux qui se disent et se répètent entre eux qu’ils ont déjà pris conscience.

A ne pas respecter ces liens entre projet et programme, toute démarche « unitaire », que ce soit celle des objecteurs de croissance ou celle des anti-capitalistes, ou celle des anti-productivistes, ne produira qu’une « unitude » dans lequel le casting prendra le pas sur le scénario, dans lequel le programme ne sera qu’une addition de propositions hétéroclites dont la seule utilité sera de montrer jusqu’où les enfants de la politique savent compter 3.

Alors osons les questions de fond, celles du projet, et les propositions programmatiques en seront facilitées 4.

_____________________Les notes et références

- Max Weber, éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. http://www.politique-autrement.org/spip.php?article232[↩]

- Selon la distinction de Reinhart Koselleck, Le futur passé.[↩]

- C’est en ce sens que les partis infantilisent la politique.[↩]

- C’est pour respecter cette « audace » du projet que je n’inclus pas dans cette réflexion ma propre liste de ce que je verrais bien dans un programme décroissant ; même si j’y inclurais des propositions comme la dotation inconditionnelle, la protection des droits d’usage, le revenu maximum, la retraite unique, une réforme de l’héritage, la réduction du temps de travail à 2 jours… Montrant ainsi que la première des décroissances, c’est bien la décroissance des inégalités ![↩]